Gnitzen: Diese winzigen Insekten sind nicht nur lästig, sondern können durch ihre Stiche auch gefährliche Viren übertragen, die das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit deiner Tiere erheblich beeinträchtigen. Mit steigenden Temperaturen und milderen Wintern breiten sich diese Plagegeister zunehmend in Regionen aus, die bislang von ihnen verschont blieben, sodass du als Landwirt vor neuen Herausforderungen stehst, um deine Herden effektiv zu schützen. Höchste Zeit, dass wir uns diese kleinen Plagegeister genauer ansehen.

Die unsichtbare Gefahr: Was sind Gnitzen eigentlich?

Gnitzen – auch Bartmücken genannt – gehören zur Familie der Ceratopogonidae und sind mit nur 1 bis 3 Millimetern Körpergröße kaum mit bloßem Auge zu erkennen. Trotz ihrer geringen Größe haben sie es in sich. Besonders die Gattung Culicoides bereitet uns Sorgen, allen voran Culicoides obsoletus. Diese Art ist in Deutschland nicht nur weit verbreitet, sondern auch der Hauptüberträger gefährlicher Viruskrankheiten.

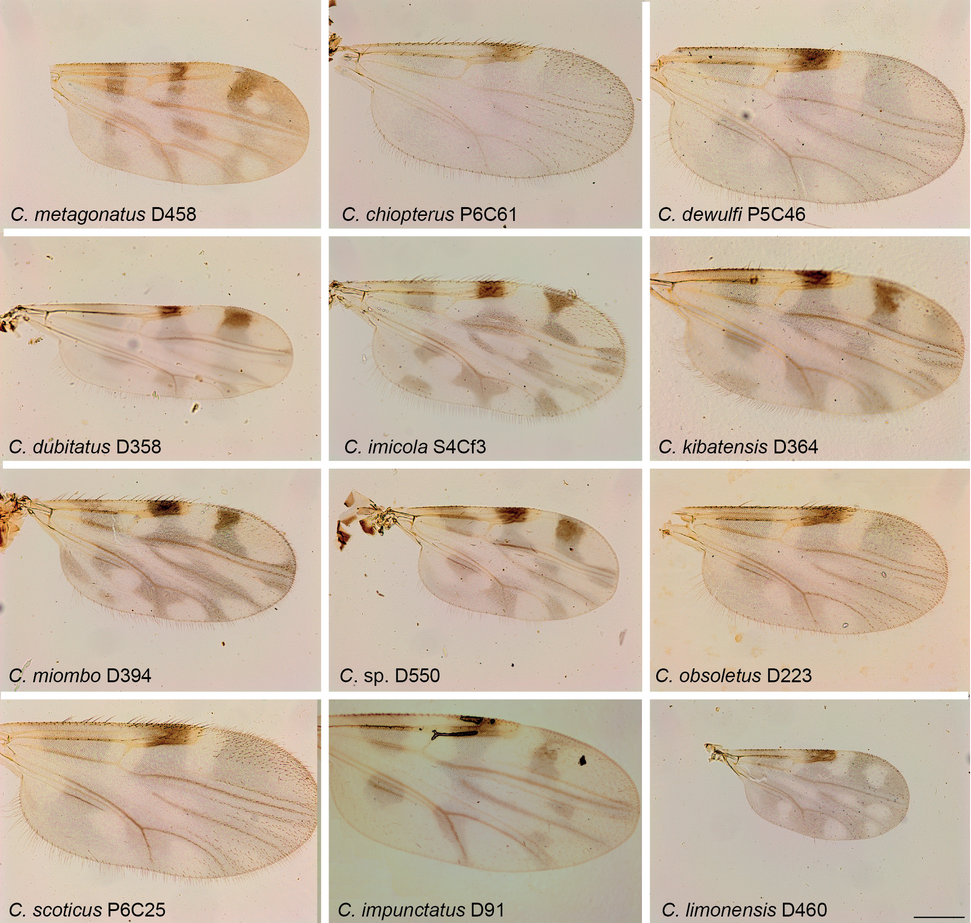

Im Gegensatz zu Stechmücken sind Gnitzen an ihren charakteristischen gemusterten Flügeln erkennbar – ein Mosaik aus dunklen und hellen Flecken. Bei genauerer Betrachtung unter dem Mikroskop zeigt sich ihr stechend-saugendes Mundwerkzeug, mit dem sie Blut saugen. Nur die Weibchen stechen, denn sie benötigen die Blutmahlzeit für die Eiablage.

Bild: Culicoides groupe obsoletus, von Christophe Quintin

Culicoides obsoletus - Wikiwand

Wo kommen diese Plagegeister her?

Die Antwort ist so nah wie unangenehm: Sie entwickeln sich direkt auf unserem Betrieb. Culicoides obsoletus legt ihre Eier bevorzugt in feuchten, organisch angereicherten Substraten ab. Wissenschaftliche Untersuchungen der Universität Oldenburg haben gezeigt, dass sich diese Art besonders zahlreich in Misthaufen entwickelt. Aber auch Kuhfladen, feuchte Einstreu, Güllebereiche und schlecht drainierte Flächen rund um Tränken bieten ideale Brutstätten.

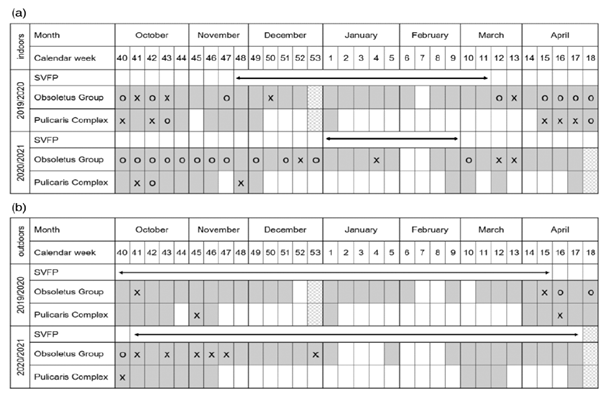

Die Larven leben versteckt in diesem feuchten Milieu und ernähren sich von zerfallendem organischem Material. Nach zwei bis drei Wochen schlüpfen die adulten Gnitzen und sind sofort paarungsbereit. In unseren Breitengraden ist die Hauptaktivitätszeit von April bis November. Jedoch geben Studien an, dass die Gnitzen auch im Winter aktiv sind. So zeigen Ergebnisse des Projektes CeratoVirPlus, dass Gnitzen als Überträger von Viren erforscht, die die Gesundheit landwirtschaftlicher Nutztiere in Deutschland beeinflussen, dass auch während der Wintermonate blutsaugende Gnitzen in den Ställen gefunden worden.

Quelle: CeratoVirPlus, x = bis zu 4 blutgefüllte Weibachen, 0 – 5 blutgefüllte Weibchen, graues Kästchen = Gnitzenfänge, weißes Kästchen = keine Gnitzenfänge, a = im Stall, b = außerhalb Stall

Klimatische Veränderungen begünstigen die Verbreitung. Wie diese und auch andere Studien zeigen, sind Culicoides-Mücken bereits ab 7 °C aktiv und können in Ställen überwintern. Das bedeutet: Fast das ganze Jahr über besteht ein Infektionsrisiko – auch in Mitteleuropa.

Wichtig zu wissen:

- Mücken bleiben auch im Winter aktiv (ab 7°C), besonders in geschützten Stallbereichen.

- Viren können sich schon bei Temperaturen ab 11–13°C in den Mücken vermehren.

- In Jahren mit mildem Winter gibt es keine vollständig mückenfreie Zeit.

Für Milchviehbetriebe bedeutet das: Schutzmaßnahmen müssen ganzjährig gedacht werden.

Ein wichtiges Detail: Gnitzen sind dämmerungsaktiv. Die höchste Stechaktivität findet in den Stunden der Abend- und Morgendämmerung statt. Bei Rindern stechen sie bevorzugt im langen Haarkleid am Rücken und am Bauch – genau dort, wo die Tiere sich schlecht wehren können.

Gnitzen übertragen Krankheiten – Vektor übertragene Krankheiten

-

Blauzungenkrankheit (Bluetongue, BT)

- Erreger: Bluetongue virus (BTV, verschiedene Serotypen), ein Orbivirus aus der Familie Reoviridae.

- Vektoren: Vor allem Culicoides imicola, C. obsoletus, C. pulicaris (in Europa).

- Wirtsspektrum: Schafe (besonders empfänglich), Rinder, Ziegen, Wildwiederkäuer.

- Verbreitung: Süd-, Mittel- und teils Nordeuropa (mehrere Ausbrüche seit 2006).

- Klinik: Fieber, Ödeme, Schleimhautentzündungen, Zyanose der Zunge („Blauzunge“), Lahmheit, hohe Verluste bei Schafen. Bei Rindern Fieber, Fressunlust, verminderte Milchleistung, Lahmheiten und bei trächtigen Tieren Fehlgeburten möglich

- Bedeutung: Wirtschaftlich bedeutende Tierseuche, meldepflichtig, Impfstoffe verfügbar.

Die Blauzungenkrankheit hat seit ihrem erstmaligen Auftreten in Nordeuropa im Jahr 2006 die Rinderhaltung nachhaltig verändert. Der wirtschaftliche Schaden belief sich allein in Deutschland auf geschätzte 250 Millionen Euro. Die Übertragung erfolgt ausschließlich über den Stich infizierter Gnitzen – nicht von Tier zu Tier. Deshalb ist die Bekämpfung der Überträger so entscheidend.

Mehr dazu:

Blauzungenkrankheit – So erkennen Sie die Symptome der Seuche BTV beim Rind

Blauzungenkrankheit – So erkennen Sie die Symptome der Seuche BTV beim Schaf

-

Schmallenberg-Virus-Infektion (SBV)

- Erreger: Schmallenberg virus (SBV), Gattung Orthobunyavirus, Familie Peribunyaviridae.

- Vektoren: Culicoides obsoletus-Komplex, C. dewulfi u.a.

- Wirtsspektrum: Rinder, Schafe, Ziegen, Wildwiederkäuer.

- Verbreitung: Ganz Europa (erstmals 2011 in Deutschland entdeckt).

- Klinik: Bei erwachsenen Tieren meist mild (Fieber, Milchleistungsabfall); intrauterine Infektion → Fehlbildungen, Totgeburten, Fruchtresorption.

- Bedeutung: wirtschaftlich relevant wegen Fruchtbarkeitsverlusten.

-

Epizootische Hämorrhagische Krankheit (EHD)

- Erreger: Epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV), ebenfalls ein Orbivirus (verwandt mit BTV).

- Vektoren: Culicoides imicola, C. obsoletus, C. dewulfi u.a.

- Wirtsspektrum: Vor allem Rinder und Wildwiederkäuer (z. B. Rehe, Hirsche); Schafe seltener.

- Verbreitung: Seit 2022/2023 auch in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal, Frankreich). Pflichtimpfung 2025 in Belgien

- Klinik: Fieber, Schleimhauterosionen, Ödeme, Blutungen, Atem- und Schluckbeschwerden, Lahmheit, sind von der Blauzungenkrankheit klinisch nicht zu unterscheiden. Besonders problematisch: In Milchviehbetrieben kann es zu erheblichen Einbußen der Milchleistung kommen.

- Bedeutung: Neu auftretende, meldepflichtige Tierseuche in Europa.

Das Friedrich-Loeffler-Institut warnt: Es besteht ein hohes Risiko, dass EHDV-8 auch nach Deutschland verschleppt wird.

Erfahre mehr:

Epizootische hämorrhagische Krankheit (EHD): Was Landwirte jetzt wissen müssen

Epizootische hämorrhagische Krankheit (EHD): Übertragungswege, Risikogebiete und wie Sie Ihre Tiere schützen

Plötzlich Fieber: Notfallmanagement im Rinderstall, wenn BTV oder EHD dahinterstecken

Fazit: Kleine Mücken, große Wirkung – und was du dagegen tun kannst

Gnitzen mögen winzig sein, doch ihre Bedeutung für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit deiner Tiere ist enorm. Von der Blauzungenkrankheit über das Schmallenberg-Virus bis hin zur epizootischen hämorrhagischen Krankheit – die Risiken sind real und fordern umsichtiges Stallmanagement das ganze Jahr über. Mit dem Wissen über ihre Lebensweise, Brutorte und Aktivitätszeiten kannst du gezielt vorbeugen und die Infektionsgefahr deutlich verringern.

Bleib informiert – denn wer die Biologie der Plagegeister kennt, kann sie besser bekämpfen. Wenn du mehr über aktuelle Forschung, praktische Schutzmaßnahmen und tiergesundheitliche Themen erfahren möchtest, dann abonniere unseren Blog. So bleibst du stets auf dem Laufenden und kannst deine Herde auch in Zukunft bestmöglich schützen.

Lesen hier weiter: Bekämpfungsmöglichkeiten von Gnitzen: Was können Milchviehhalter tun?

Also bleib dran und abonniere unseren Newsletter - ganz unten.